芜湖铁画的艺术特色

1“铁为肌骨画为魂”,铁画脱胎于国画

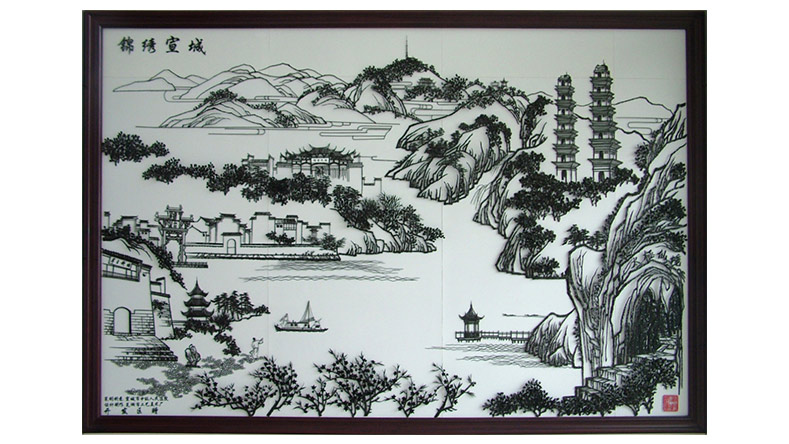

铁画锻制,均以画家或铁画艺人们创作的国画作为画稿,分层次分部位进行,其章法布局与国画无异,姑孰画派和新安画派的艺术风格一直是铁画艺人所遵循的原则。

南朝谢赫在《古画品录》中提出的中国画“六法”,即气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置和传移模写,也一直是铁画艺人追求的目标,所见铁画作品无不与国画有会心之处,而与国画相比又有不同的妙味。铁画山水疏林远树,旷远幽深,具烟云晦明之感;铁画人物无不具传神之貌;铁画花鸟亦有妩媚富丽,娱心悦目之美。如现藏于北京故宫博物院的汤鹏作品《四季花鸟》,构图丰满茂盛,牡丹与菊花的花朵采用多层焊接技术,花冠为半圆立体形式,灿漫多姿。

总之,国画具有的气韵生动,精神情感,骨气神力,应物象形,构图布势等,在铁画作品中皆得到体现。因此,韦谦恒在诗中说铁画“直教六法归洪炉”,这种评价恰如其分。

2炉锤之巧与画理相通,绘画与工艺结合

铁画是依据画稿锤锻而成,把顽铁化为艺术品,是艺人们再创造的过程。因此,炉锤艺术显得十分重要。艺人们根据画面需要,取铁入炉,经过红锻,再作冷敲,锤出画面需要的块状或线条,然后通过焊接等工序做成铁画。炉锤,根据钢铁的柔韧性、延展性,可锤出质感,锤出线条,锤出明暗、凹凸、纹路、沟槽,锤出参差错落,锤出舒展卷曲,锤出龙飞凤舞。正如诗人韦谦恒说的“百炼化为绕指柔”,艺人们通过炉锤,随画赋形,锤下生辉。锤成的铁画,疏密有致,粗细适度,虚实相生,而又端庄凝重,苍劲古朴,秀逸生动,饶有韵趣。藏于安徽省博物馆的汤鹏的《竹石图》,就是采用国画传统章法、结构,通过炉锤敲锻,使竹子枝叶潇洒,石头层次分明。运用钢铁的延展性能,表现出苍劲的笔意,通幅不见焊接、斧锉之痕,技艺高超达到天衣无缝,精美绝伦的境地。

汤鹏作于康熙二十六年(1687)的《草书对联》:“晴窗流竹露,夜雨长兰芽”铁字书法,笔意纵模,流畅飞动,从头到尾只用一根铁条,按草书笔路的转折,连贯成行,一气呵成,具有刚柔并济的艺术效果,婉转曲直恰到好处,开创了铁字艺术的先河,显示出屈铁盘丝的高超的炉锤技巧。

3平面国画的神韵与雕塑铁画的立体美结合

清马赓良《铁画歌》有“铁汁淋漓泼墨水,硬画盘空不着纸”之句,说出了铁画的一大特色,即“盘空不着纸”,也就是立体感。

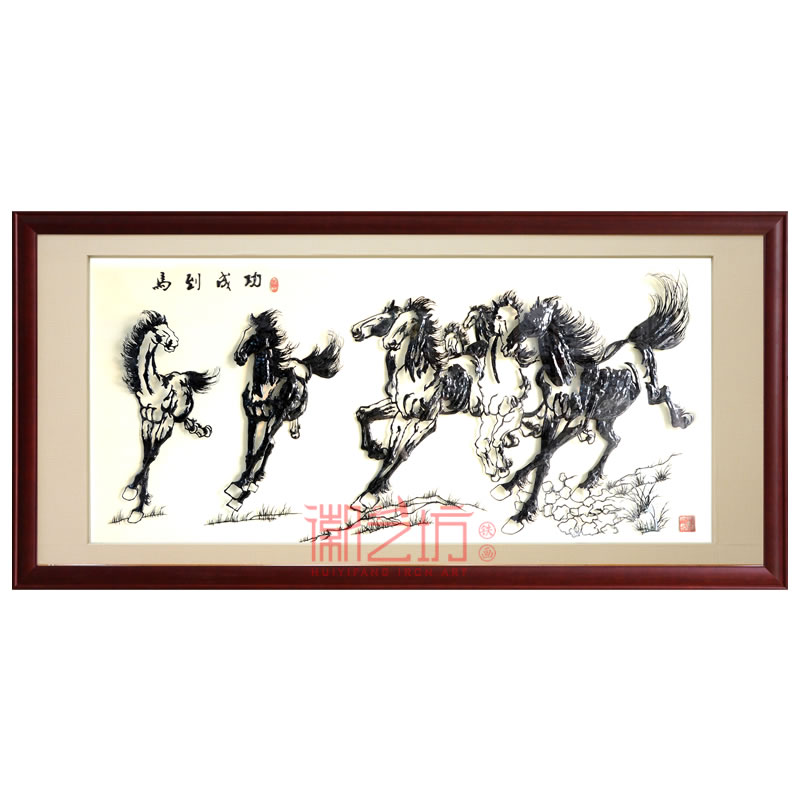

铁画,远景则用疏细线条,近物则以粗犷布势,锻成后均镶嵌在衬以白色丝绢或白漆底板上,这样画面景物皆呈“盘空”状。如松枝、竹叶、山水、花鸟等均略向画面前伸展,似有浮出画面之感,如奔马呈飞蹄腾空之态。总之,铁画画面黑白分明,层次清晰,山水能分远近之趣,楼阁能得深邃之感,人物能具传神之态,花鸟能出栩栩之姿,立体感极强,这是铁画独具的艺术特色和艺术妙味。

流的史踪。铁画的产生,不是偶然的事件,从历史的角度考察,它是在经济、文化达到一定的发展水平的背景下,以手工操作的冶铁技艺臻于尽善尽美的境界时,艺术与生产技术交融的产物,是一次实用技术到艺术创造的大飞跃。

冶铁技术的产生,是人类历史的重大事件。恩格斯指出,它是人类从野蛮时代进入文明时代的标志之一,是在历史上起过革命作用的各种原料中最后的和最重要的一种原料。考古研究证明,我国先民最迟在公元前九世纪至公元前八世纪就掌握了冶铁技术,其时为西周中晚期。而我们芜湖经济文化的发展,与冶炼技术有着极为密切的关系。铁器的制造和营销,芜湖米市的兴旺发达,芜湖长街的商贾云集,鼎足而三,支撑起芜湖近代经济史的辉煌成就。

考察铁画流传的轨迹,可以看出芜湖在皖东南及长江下游经济文化发展进程中所曾发挥过的枢纽和辐射作用。芜湖地处青弋江入长江交汇处,交通便捷,明代以后,逐渐成为皖南和江淮之间的物资集散地。1876年芜湖被辟为通商口岸,从此大门洞开,在全省及全国较早成为东西方经济文化交流的融合点。铁画出现之后,很快流传到南京、镇江、烟台山东、北京等地,这是芜湖的物流、人流的踪迹的线索。随着西洋人来往于欧美与芜湖之间,铁画也越过重洋,在西方艺坛和上流社会引起强烈反响。芜湖铁画的流传与名扬,是芜湖内外交往的物证,是芜湖历史上光彩夺目,绚烂华美的一页。

5.2研究芜湖铁画史的启示意义。

5.2.1不断创新是芜湖铁画产生和发展的生命动力

清朝早期,汤天池以一介铁工的身份,在掌握了精湛的铁匠技艺的前提下,把画理融入铁作,创造出前无古人的铁画艺术,一时名动公卿,这是铁画史的高峰,是创新成就的重大成就。没有创新,就没有铁画;有了铁画,不继续创新,艺术生命就会萎缩。

铁画史充分显示了铁画在不断探索创新中永葆艺术生命力。最初的冶铁作画,制作流程和工艺,都较简单,不上底装框,平面居多,烘漆方法也是因陋就简。经过几代铁画艺人的不懈努力,现在铁画工艺流程渐趋规范、完整,可以归纳为选料、锻打(冷锻和红锻)、接火(红接、嵌接和铆合)、整形、淬火、烘漆、上底、装框等等,形成了一整套科学规范的程序。

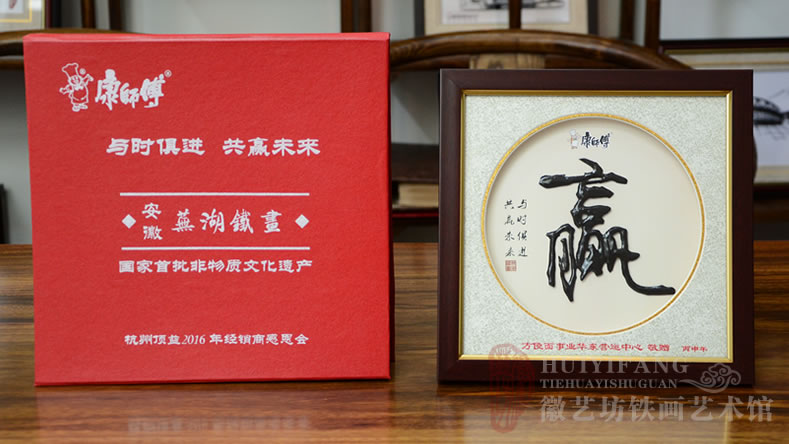

铁画创作的题材,也由开始的花卉居多,拓展到山水人物,花鸟走兽;铁画的形制,从以平面为主,发展到半立体及至全立体的画幅,更加符合了现代人的审美追求;铁画的色调,由以墨黑为主,而产生了银色、铜色的构件,点缀;铁画的质料由以铁为主而发展到金画、银画、铜画;铁画的装框由木框发展到瓷盘等等,它不仅在动态中显现了活跃的艺术魅力,而又从未失去铁画的本质特点,因此更加丰富了铁画史的内容。

5.2.2艺术的相互融合、艺术家的相互包容,是铁画产生和发展的坚实基础

汤鹏和萧云从共同创立了铁画,新安画派的艺术风格、情趣赋予了铁画的神韵、风格,而铁画又以铁的特质随物赋形,钩勒出画作的线条轮廓,并吸收剪纸、雕塑、雕刻等艺术的特色,化而为一,形成“铁为肌骨画为魂”的艺苑奇葩。艺术的相互融合,艺术家的相互包容,得到最生动、最完美的体现。

5.2.3人才的培养是铁画传承的首要条件

由于铁画的创作离不开炉灶、工具,又需要一定的场地,因而无法普及。铁画的技艺总是一脉单传,常有人在艺存、人亡艺绝的危险。因此人才的培养,对于铁画的传承意义非同小可。铁画史正反两个方面都提供了深刻的教训。据史料记载,当年汤天池“殁后,其法不传,或有仿之者,工拙悬殊矣”。

如今,铁画艺术已经走过了300年的历史,纵观其创始、衰微、停滞、复苏、发展的过程,可以说是色彩斑斓,教益颇多。(编辑:徽艺坊铁画)