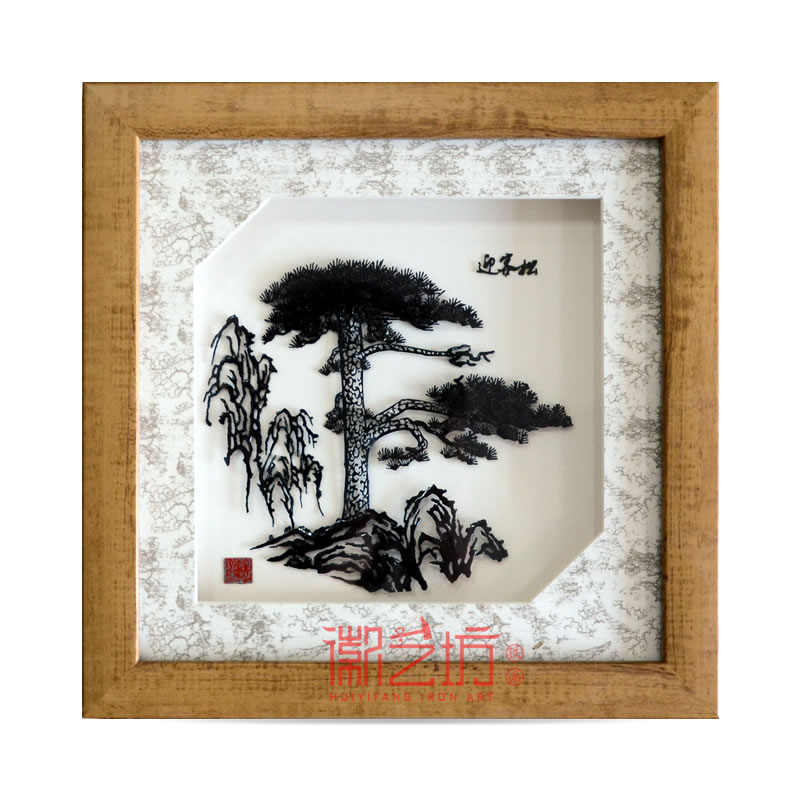

人民大会堂铁画《迎客松》背后的故事(文/李爱平)

【文/李爱平】人民大会堂铁画迎客松问世已近六十年了,从问世之日起,就得到人们的无上珍爱.由于它独特光彩和突出的风格一直居于人民大会堂的主要位置。几十年来,党和国家的领导人总爱在《迎客松》前与宾客们合影留念,全国人民的心中都留下了它那婆姿秀丽的姿影。至今,它与挺立在黄山的迎客松遥相呼应,交相辉映,成了我们国家的国宝。但是,你知道铁画《迎客松》这一珍品背后的故事吗?

铁画迎客松,是1959年为庆祝中华人民共和国成立十周年大庆而作,随着首都“十大建筑”之一的北京人民大会堂顺利落成,中央要求各省市自治区在人民大会堂各自的会议厅内,布置陈列具有本地特色的传统工艺品。安徽省委经过仔细研究,多方征求意见,最后决定以芜湖铁画作为本省的代表作。

在省市领导的重视下决定:铁画迎客松画稿设计者为安师安徽师范大学艺术系教授王石岑,铁画打制是由芜湖工艺厂铁画老艺人储炎庆带领其八大弟子:储春旺、张良华、张德才、颜昌贵、杨光辉、吴智祥、殷元绍、钱学文来主锤。由王石岑主笔的《迎客松》图,长为4.5米,高为2.5 米,作屏风装饰。画稿中迎客松顶天立地,挺拔不阿,意境高远。近处为玉屏峰一角石崖,远处为“松鼠跳天都”奇观,黑线勾勒出壮丽的黄山主峰天都峰,这正是黄山中精致景象所在。据当年参加制作迎客松的老艺人回忆,王石岑在设计画稿中,写生作画,可谓殚精竭虑,呕心沥血。那时候的交通还很不分便,为从黄山到芜湖来往奔波,王石岑的鞋底都磨坏了好几双。铁画《迎客松》画稿,王石岑等人修了又改,改了又修,宣纸整整用了一卡车。可以想见,付出了多么大的辛勤劳动和忘我创作的牺牲奉献!

铁画《迎客松》的打制是在合肥设炉进行的。在省 市领导的安排下,画家王石岑,孔小瑜,黄近玄,柳文田,储纯一及装饰工程师华金初等到合肥江淮饭店,同时集中具有安徽特色的铁画,竹编,砖雕,漆器等工艺人员与合肥模具厂。储炎庆率领芜湖铁画八大弟子以及木工,助手共三十二人,开进了模具厂最大的近五百平方米的车间制作铁画。造了八座冶锻烘炉,同时委派八大弟子担任每座烘炉的炉长,日夜练兵试锤,跃跃欲试。几经练锤,开始了《迎客松》的创作。

迎客松的松针茂密,整个松针约有两万根,硬是一根一根锻打出来的,而且做到根根松针有槽沟,有正面和反面。还要打出松花松果。巨大的松干的树皮鲮圈,每一个鲮圈都要锻打数百锤,鲮圈与鲮圈的连接十分讲究,环环逼真。要求锻接时,落锤要准确,快速。要求锻锤百发百中,而且锤点疾落,密如骤雨。

制作迎客松的高峰是最后整体总成红接。场面如火如荼,激动人心。有储炎庆统一指挥,八大弟子众锤齐发,烟喷火燎,锤声震耳,无比壮观。最后一气呵成。锻接成了铮铮劲松,真堪为鬼斧神工!

国庆将至,各地的献礼作品陆续送达北京,陈列在各地的会议室,琳琅满目,异彩纷呈。国务院决定对这些进京工艺品进行评比,决出名次。结果铁画迎客松在强手如林竞评角逐中,一举夺得第一名的好成绩。并且受到周恩来总理的赞扬。

人们喜爱迎客松,就是因为它不仅绝妙的表现出我们中华民族的民族精神,更在于它具有高度的艺术价值和特有的魅力。而在《迎客松》成功的背后浸透着多少人的智慧和汗水。它包含着我们省市领导的重视和关心,包含着许多工匠们默默无闻的奉献,它更是以王石岑为代表的画家们与储炎庆为代表的铁画艺人们的激情碰撞的艺术火花。

附人民大会堂铁画迎客松照片:

人民大会堂迎客松铁画屏风

周总理与外宾在人民大会堂迎客松屏风前合影

来源:徽艺坊铁画网