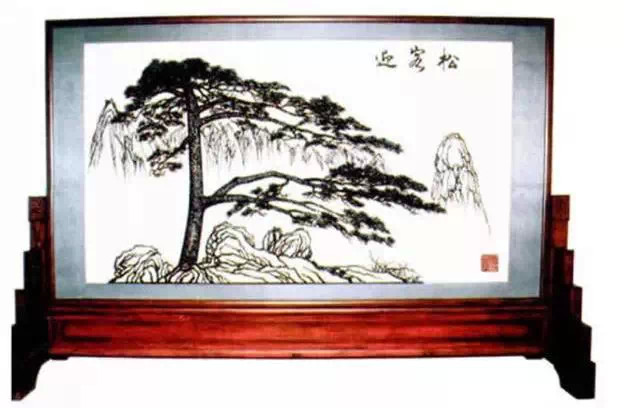

人民大会堂里首批藏品芜湖铁画《迎客松》的故事

1959年9月国庆10周年前夕,北京人民大会堂落成并交付使用,

此前,一项光荣的政治任务已传向全国各地:

各省选送代表各地最高水平的地方工艺品进京

1959年9月,随着被列为新中国十大建筑之首的人民大会堂的落成,一批极富地方特色,又代表中国最高水平的工艺美术品,开始纷纷从全国各地送往人民大会堂,以陈列和装饰各代表厅。这些来自民间,由人民创作的工艺精品,是如何走进神圣、庄严的人民大会堂的?它们又有着怎样不为人知的故事呢?

1949年初,人民解放军进入北平,北平宣告和平解放。3月,满口湘音、身穿粗呢制服的毛泽东从紫禁城经过,他凝视着红墙金瓦的金銮殿,对周恩来说了这么一句话:“今后,我们也要建一座人民自己的‘豪华客厅’!”

10年后,毛泽东的愿望得以实现。1959年9月24日,在中华人民共和国国庆10周年前夕,北京人民大会堂落成并交付使用。周恩来总理建议,会议厅以全国各省、自治区、直辖市的名字来命名。而在这之前,一项光荣的政治任务已传向全国各地:中央布置各省选送代表各地最高水平的地方工艺品进京,以陈列会堂各大厅。这个任务被层层传达到了各地那些深藏在民间的工艺师身上。于是,为着这一既是任务,又是荣誉的差事,艺人们开始了精心的准备和辛勤的创作。

1

200公斤

铁打的

《迎客松》

在人民大会堂招待厅的门外,屹立着一幅巨型铁画《迎客松》。画中的迎客松枝干弯曲,酷似张开手臂在迎接远道而来的客人。管理人员告诉我们,它是由200公斤熟铁,用最原始、最耗时、最耗工的锻钢技术锻造而成的。这幅《迎客松》上面那成千上万个松针都是用铁锤一根根敲出来又逐个锻接在一起的。这件被珍藏在人民大会堂里近50年的无价之宝究竟是什么人创作的?它又是怎么打制出来的呢?铁画的落款上没有工匠的名字,只留下了“芜湖铁画”4个字。

在芜湖有这么一句话:“铁到芜湖自成钢。”在历史上,芜湖的钢铁锻造业非常有名,这里曾经是江南一带钢铁铸造、生产的集散地。芜湖铁画正是在这样的背景下产生的。清康熙年间,芜湖有个铁匠叫汤鹏,他生活贫寒,靠打铁为生。汤鹏与大画家肖云从为邻,他常赴肖处偷学绘画技巧,后被发现遭到斥退。汤鹏乃立志以铁为墨,以锤为笔创制出铁画。清代《芜湖县志》所录《铁画歌•序》中对此有记载:“鹏少为铁工,与画室为邻,日窥其泼黑势,画师叱之。鹏发愤,因煅铁为山水嶂,寒汀孤屿,生趣宛然。”从这段记载中我们可以看到,汤鹏是从国画中受到启迪而创出铁画的。

人民大会堂的铁画《迎客松》,同样也是在国画的基础上诞生的。

那是1959年的一天,正在家中作画的安徽省著名新安派画家王石岑突然接到了一个特殊的任务,让他创作一幅大型国画《迎客松》。当时,人民大会堂落成在即。每个省为了装饰本省的大厅都拿出本省最具特点的手工艺绝活。而铁画是安徽省最具代表性的工艺品,黄山松又是享誉海内外的一个独特树种。安徽省委决定,组织人员打造一幅巨幅铁画《迎客松》。50年后,王石岑的养女——芜湖市文联的画家王叶青向我们介绍了这一情况。

当时王石岑的烦恼不仅在于对铁画这种题材的陌生。而且他了解,在铁画的发展史上,每一件优秀作品的诞生,都是一位画家和一位能工巧匠的共同创造。而此时,谁又能和他一起担当起这个重任呢?

新中国成立之初,铁画手艺在连年战乱中已经逐渐失传。当芜湖市政府准备恢复铁画工艺时,芜湖城里已经找不到一家铁画作坊。为了挽救这门独特的传统手工艺,市政府动用各种渠道开始寻找铁画艺人,就在这时,一位年近六十的老人出现了,他就是储炎庆。当时并没有一个人知道,这个在县城供销社默默无闻的老会计会打铁画,因为他的手艺是解放前“偷师”来的。

对于储炎庆和画家王石岑来说,这都是一场特殊的战役,因为王石岑当时并不了解铁画的制作工艺,因此他很难一下子就拿出符合铁画特质并便于实际操作的画稿:而储炎庆虽然熟悉铁画的制作工艺但是在绘画艺术方面却是刚刚入门,此时,两个人的磨合就成了这幅作品成败的关键。

这是一次大画家和小铁匠的结合。当时,王石岑脚穿纱袜,站在拼凑起来的竖2.5米、横4.5米的巨幅宣纸上面,奋笔纵横,几易其稿。当画稿终于完成时,储炎庆带着他的八大艺徒和几十个工人,将制作车间搬到合肥模型厂,按照画稿潜心进行锻制。在这个过程中,为使作品更具有“画魂”而脱离“匠气”,储炎庆经常与王石岑进行交流。

有了画稿做参照,接下来铁画的精华便要靠锻打锤炼出来。

像《迎客松》这样的大型铁画需要集体的力量才能顺利完成,不仅要求几十位创作者各自分好工,有人打松针、松花,有人打树皮、树干,更重要的是团结协作、风格统一,特别是在连接主枝干的时候,将刚刚从炉里烧红的枝干趁热合成在一起,持续的时间只有几秒钟,需要多人配合,步调一致,稍有延误便前功尽弃。这对创作者的技术要求尤其之高。

采访中,储金霞还向我们透露了当时发生的一起意外事故。在一次非常重要的连接过程中,大家都很紧张,想趁铁枝烧红的那短短几秒连接成功。为了确保接火到位,储炎庆的大弟子杨光辉俯身靠近想看得清楚些,结果一不小心出了意外:当时正好有3个炉子同时在接火,一时间火花飞溅,溅到了杨光辉的一只眼睛里,顿时鲜血直流。医生经过奋力挽救,他的视力最终也只恢复到0.1。

这个意想不到的意外,使几个月来的辛苦和努力在这一刻功亏一篑。合肥模型厂里的人们在经历了短暂的沉默和失落之后又重新甩开了大锤,两个月之后,这最后的一锤终于在众人的电光火影中成功地落下。

一幅耗铁200公斤的巨作终于创作完成,铁松的树干和树枝苍老如龙,锤迹凹凸起伏;两万根松针磊落层叠,远山和巨石虚灵飞白,云烟空阔。整个画面谋篇布局虚实相映,传神而巧妙地运用了钢铁这种特殊材料营造出的独特质感。

《迎客松》制作完成后,被送到了人民大会堂安徽厅。不久,周恩来总理到安徽厅观赏,大为赞赏:“这幅铁画做得太好了!铁打的迎客松,象征我们祖国的万古长青,再说我们中国人好客,迎客松的寓意很好。它既有政治气派,又有艺术魅力,是美与力的最佳结合。”就这样,周恩来一眼看中了这幅《迎客松》,并指示工作人员将其重新安置于接待厅,让它作为中国人民友好、好客的象征,广迎五洲宾客,广结四海朋友。从此,这幅铁打的《迎客松》就屹立在接待厅的门外,历经风云变幻依旧保持着坚韧挺拔的姿态。(文章来源:徽艺坊铁画收集整理)